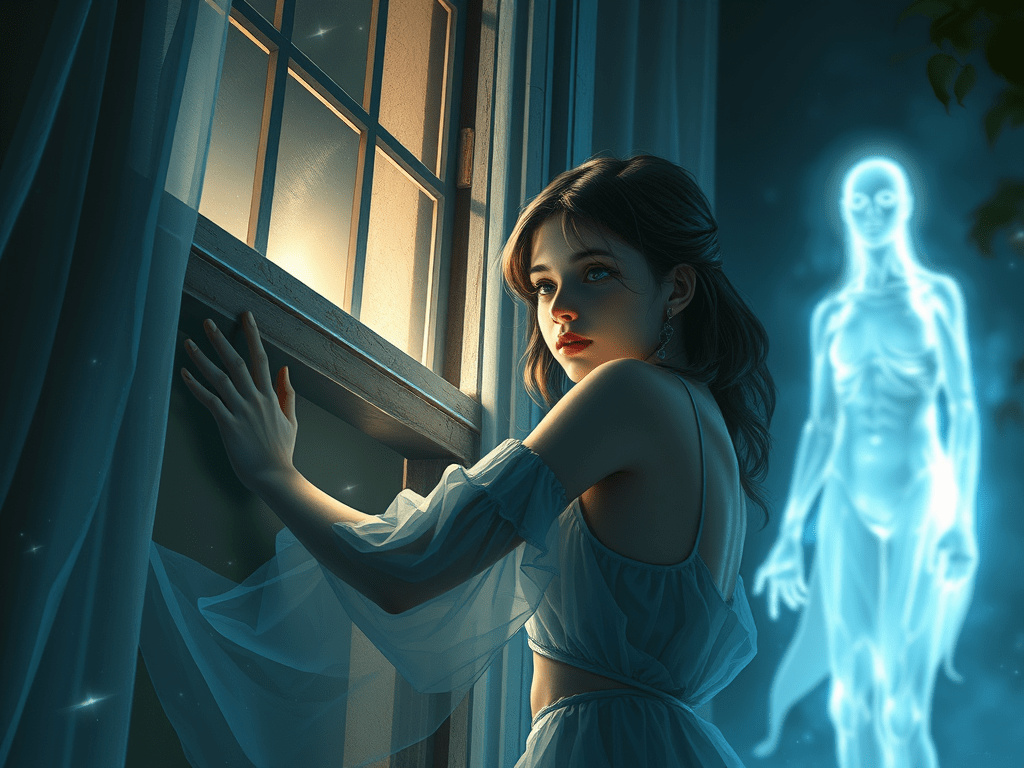

Era alto, aunque no tanto como su extraña figura hacía aparentar. Su piel, desnuda y lisa, parecía querer imitar el pelaje de una cebra, aunque no hubiera en ella pelo ni rayas, solo extraños motivos blancos y negros que formaban un diseño a la vez hermoso y desconcertante. Aquí rombos, allí cuadros. Allá círculos y más abajo líneas, girando en espiral en torno a sus piernas y brazos. Podría pensarse que todo su cuerpo era el lienzo de una extraña obra de arte abstracto, pero no había pintura alguna.

Sus extremidades, mucho más largas y estilizadas de lo que cualquiera consideraría normal, aumentaban el efecto de los hermosos dibujos que las decoraban, haciendo que pareciera de una talla extraordinaria, aunque su estatura fuera lo último que debiera destacar en aquel ser de mágica apariencia. Quizá fuera porque su tronco, también fino, delgado y curiosamente estilizado, acompañaba al conjunto, dotando a su cuerpo de una peculiar armonía, capaz de engañar a la vista y confundir a la mente con su particular apariencia.

Sí, era alto, pero, sin duda, ese era un detalle sin importancia frente a lo extraño de su rostro, blanco como la leche y decorado con hermosas líneas negras, aquí más finas, allá más gruesas, que resaltaban sus rasgos, o quizá su ausencia. Allá donde debiera haber una nariz, no había nada, salvo una leve protuberancia enmarcada por finas líneas que recorrían sus mejillas para perderse tras sus puntiagudas orejas y su larga y negra cabellera. Donde debiera haber labios, no había más que líneas, blancas y negras intercaladas, que daban forma a una boca tan extraña como hermosa, genialmente dibujada. Y sus ojos… Enormes ojos negros, sin iris ni pupila, salvo por un diminuto punto blanco y brillante en el centro, casi como si una pequeña luz escondida en su interior se reflejara en la reluciente superficie. Ojos negros y gigantescos que absorbían y reflejaban la luz, tornándose brillantes, casi luminosos, hipnóticos y apabullantes. Ojos negros e inmensos resaltados por el blanco de su piel y enmarcados entre gruesas líneas que, casi como un antifaz, encuadraban su mirada.

Nada en aquel ser podía considerarse normal. Ni la salvaje y negra cabellera, ni los seis largos dedos de sus manos, ni esos pies, que, más que pies, parecían pezuñas de animal. Nada, ni su posición, alerta como quien espera un ataque por sorpresa, ni la enorme cola que le nacía al final de la espalda para, zigzagueando su piel con hermosas formas en blanco y negro, acabar formando en su extremo un extraño mechón profuso de pelo negro.

—¿Qué eres? —preguntó Amanda, al fin convencida de que nunca jamás había visto a ningún ser como aquel.

—Soy Erion —respondió el ser, relajando mínimamente su postura—. Un oraste —aclaró al ver la expresión de extrañeza de Amanda—. ¿Y tú?

—Yo soy Amanda —respondió ella llena de seguridad y curiosidad por su nuevo amigo—. Una humana.

—¿Humana? —preguntó Erion, desconcertado y casi con un grito al mismo tiempo que retrocedía, apartándose de ella con un salto—. ¡Eso es imposible!

Amanda se quedó muy quieta y en silencio, esperando a que él se tranquilizara. El pelo de su cola se había erizado, y ella, que sabía mucho de colas de gato, estaba segura de que esa reacción no podía ser buena.

Erion la miraba fijamente y ella sonrió, queriendo que se acercara. Él, como si pudiera leer su mente, se aproximó despacio y con cautela a ella,medio encorvado, casi en alerta.

—No puedes ser una humana —dijo al fin Erion, examinándola con la mirada—. Todo el mundo sabe que esos seres tan peligrosos no existen más que en los cuentos y las leyendas.

🌒 Y así comenzó el viaje. Puedes seguirlo en la siguiente parte: El tirón invisible.

Replica a Carmen Cancelar la respuesta